Wir nehmen Datenschutz ernst!

Unsere Seiten nutzen in der Grundeinstellung nur technisch-notwendige Cookies. Inhalte Dritter (YouTube und Google Maps) binden wir erst nach Zustimmung ein.

Cookie-Einstellungen | Impressum & Datenschutz

Gentechnik und Patente

Patente sollen Erfindungen schützen und erlauben es dem Patentbesitzenden, die Erfindung eine bestimmte Zeit, meist 20 Jahre, exklusiv auf dem Markt anzubieten. Pflanzen, Tiere oder Mikroorganismen können nicht erfunden und daher auch nicht patentiert werden. Dieser Grundsatz „Keine Patente auf Leben“ galt sehr lange. Doch mit dem Einzug der Gentechnik geriet er ins Wanken: Denn eine Technik, durch deren Eingriff etwas Neues, bisher nicht Dagewesenes entsteht, ist patentierbar. Allerdings greift diese Technik in Pflanzen, Tiere oder Mikroorganismen, also in etwas Lebendiges, ein und auch das Ergebnis ist lebendig – und wäre nicht patentierbar.

Nach einigem juristischen Hin und Her wurde 1980 in den USA erstmals ein Patent auf gentechnisch veränderte (gv) Mikroorganismen erteilt (der sogenannte Chakrabarty-Fall). In Europa gilt die Verabschiedung der EU-Richtlinie „Rechtlicher Schutz biotechnologischer Erfindungen“ (98/44 EG) als Wendepunkt. Diese Biopatent-Richtlinie lässt ausdrücklich Patente auf Pflanzen, Tiere und genetische Ressourcen zu, bis hin zu Teilen des menschlichen Körpers. Seither sind einige tausend Patente auf gentechnisch veränderte Pflanzen und Tiere ausgestellt worden. Doch das Europäische Patentamt (EPA) erteilt immer wieder auch auch Patente auf konventionell gezüchtete Pflanzen und Tiere oder gewährt Gentechnikpatente, die auch natürliche Pflanzen umfassen. Grund dafür sind unklare Formulierungen und Schlupflöcher in der Biopatent-Richtlinie und im Europäischen Patentübereinkommen, das die Arbeit des EPA regelt. Mit den neuen gentechnischen Verfahren (NGT) wie Crispr/Cas nimmt diese Vielfalt an Patenten weiter zu.

Patente schaffen Abhängigkeiten

Mit Hilfe der Patente auf gv-Pflanzen entwickelten einige große Pestizidhersteller mit der Agro-Gentechnik ein neues Geschäftsmodell. Sie kauften Pflanzenzüchter auf und entwickelten sich so zu den größten Anbietern an Saatgut. Die Krönung dieses Geschäftsmodells waren gentechnisch veränderte Pflanzen mit eingebauten Herbizidresistenzen, verkauft im Paket mit dem passenden Herbizid. Dieses Geschäftsmodell führte zu einer massiven Konzentration an Marktmacht. Nach den Fusionen der Jahre 2017 und 2018 teilen sich vier Konzerne (Bayer/Monsanto, BASF, Chem China/Syngenta, Corteva) 51 Prozent des weltweiten Saatgutmarktes und 62 Prozent aller Pestizidumsätze. Dadurch geraten die Landwirt*innen in immer größere Abhängigkeit dieser Konzerne, die dies ausnutzen: Laut einem Bericht des US-Landwirtschaftsministeriums stiegen die durchschnittlichen Kosten fürs Saatgut in den USA von 1990 bis 2020 um 270 Prozent, für gv-Saatgut jedoch um 463 Prozent. Die Erlöse der Landwirte für ihre Ernten hätten dagegen nur um 56 Prozent zugelegt.

ETC Group, Food Barons, 2022

Informationsdienst Gentechnik: Dossier Gentechnik-Unternehmen

Gleichzeitig gehen die genetische Vielfalt auf dem Acker und auch die Anzahl der Pflanzensorten zurück. Hinzu kommt, dass Patente nicht auf das Saatgut und die Pflanzen beschränkt sind, sondern in vielen Fällen auch die aus der Ernte hergestellten Lebensmittel umfassen. Patentansprüche, die sich über die Ackerpflanze bis zur Margarine und dem Keks, oder vom Schwein bis zum Schnitzel erstrecken können, gefährden die Nahrungssicherheit, da sie wenigen Großkonzernen die Macht über die Lebensmittelproduktionskette überlassen. So hat etwa die Firma Monsanto, die inzwischen zu Bayer gehört, die Marke Beneforte eingeführt, um einen konventionell gezüchteten, patentierten Brokkoli mit besonders vielen gesunden Inhaltsstoffen zu vermarkten.

Greenpeace: Der Brokkoli-Fall (2015)

Patente behindern die Züchtung

In der konventionellen Pflanzenzucht regelt der Sortenschutz die Rechte des Züchters. Er gilt nur für das Saatgut und für eine bereits gezüchtete Sorte. Andere Züchter dürfen mit dieser Sorte unentgeltlich weiterarbeiten, man nennt das Züchterprivileg. Landwirt*innen müssen eine Lizenzgebühr für den Nachbau zahlen, also dafür, dass sie Saatgut aus der Ernte aufheben und im nächsten Jahr wieder aussähen. Das Patentrecht dagegen schließt alle Pflanzen oder Tiere mit bestimmten Eigenschaften ein, die in der Zukunft gezüchtet werden könnten. Mit patentiertem Saatgut weiterzüchten darf nur, wer dafür eine Lizenz bekommt und Lizenzgebühren bezahlt. Die Patentansprüche umfassen oft auch dieselbe Eigenschaft in herkömmlichen Pflanzen und entziehen diese dadurch den anderen Züchter*innen. Das bedrohe die züchterische Freiheit und ersetze sie „durch ein System von neuen Abhängigkeiten, Kosten und Patent-Dickichten“, schreibt das Bündnis Keine Patente auf Saatgut! in seinem Bericht für 2024.

Patente auf konventionelle Züchtungen ...

Nach dem Wortlaut der europäischen Patentgesetze dürfen Pflanzen und Tiere, die aus „im Wesentlichen biologischen Verfahren“ stammen, das heißt aus einer Züchtung ohne Gentechnik, nicht patentiert werden. Doch mit einigen technischen Tricks schaffen es die großen Gentechnik- und Saatgutkonzerne immer wieder, dieses Verbot zu umgehen und sich konventionell gezüchtete Pflanzen patentieren zu lassen. Wobei ein einzelnes Patent oft zahlreiche verschiedene Sorten einer oder mehrerer Pflanzen betreffen kann.

Ein Einfallstor dafür ist die zufällige Mutagenese: In der konventionellen Züchtung wurde Saatgut oft bestrahlt oder mit Chemikalien behandelt, um zufällige genetische Veränderungen (Mutationen) zu erzeugen. Das so behandelte Saatgut wurde angebaut und auf dem Acker zeigte sich dann, ob diese zufällige Mutagenese zu interessanten neuen Merkmalen, etwa größeren Körnern, geführt hatte. Mit solchen Pflanzen arbeiteten die Züchter*innen dann weiter. In den letzten Jahrzehnten wurden immer mehr Pflanzengenome entschlüsselt und mit Genomsequenzierung analysiert. Mit diesen Techniken lässt sich genau beschreiben, welche Gene für welche Eigenschaften verantwortlich sind. Das Erbgut ändert sich dabei nicht. Doch in den Patentschriften lassen sich die Firmen nicht nur die eingesetzten Analysetechniken schützen, sondern auch die beschriebenen Genabschnitte mit den erwünschten Eigenschaften. Sie tun also so, als hätten sie das, was sie vorgefunden und beschrieben haben, selbst erfunden. Ein Trick, den das EPA immer noch durchgehen lässt. Neue gentechnische Verfahren machen es zudem möglich, zufällige Mutationen nachzubauen. Diese etwa mit Crispr/Cas herbeigeführten gezielten Mutationen können patentiert werden – und die gleichartige natürlich entstandene Genvariante gleich mit.

… und der Kampf dagegen

Schon 1990 begann die Initiative Kein Patent auf Leben!, sich gegen solche Patente einzusetzen. Sie legte zahlreiche Einsprüche ein gegen Patente auf Tiere und Pflanzen, menschliche Gene und menschliche Embryonen. Viele dieser Einsprüche wurden abgewiesen, andere hatten Erfolg. Bis heute recherchiert die Initiative regelmäßig, welche Patente angemeldet und erteilt wurden. Die Ergebnisse sammelt sie in einer Datenbank und wertet sie nach einzelnen Unternehmen aus.

Im Bündnis Keine Patente auf Saatgut! (auf englisch: No Patents on Seeds!) kämpfen 18 Organisation aus ganz Europa mit Einsprüchen und öffentlichkeitswirksamen Aktionen gegen Saatgut-Patente. Ihr Ziel: „Konventionelle Verfahren zur Züchtung, Zuchtmaterial, Tiere, Pflanzen und daraus gewonnene Lebensmittel müssen durch eindeutige Regelungen von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sein!“ 2017 übergab das Bündnis mehr als 800.000 Unterschriften an das EPA. 60.000 Menschen beteiligten sich an einem Masseneinspruch gegen ein Patent auf Tomaten des Konzerns Syngenta. Aufgrund der Kampagne beschloss ebenfalls 2017 der Verwaltungsrat des EPA , dem die Regierungen der 38 europäischen Mitgliedsstaaten angehören, die Regeln zu verschärfen und in Zukunft bestimmte Patente nicht mehr zu erteilen. Gleichzeitig wurden aber neue Schlupflöcher geschaffen, um die Verbote zu umgehen.

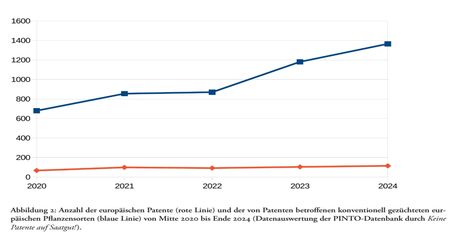

In jährlichen Berichten informiert Keine Patente auf Saatgut! über aktuelle Zahlen und Entwicklungen (siehe rechts). Eine große Recherche aus dem Jahr 2023 ergab, dass im Zeitraum von 2012 bis 2022 rund 700 Patente auf konventionell gezüchtete Pflanzen beim EPA eingereicht wurden. Im gleichen Zeitraum erteilte die Behörde rund 300 Patente auf konventionelle Züchtungen. Die meisten davon gingen an Bayer, BASF und Corteva. Doch auch die großen niederländischen Saatgutzüchter Rijk Zwaan und Enza Zaden erhielten zahlreiche Patente, obwohl sie kein klassisches gv-Saatgut anbieten.

Beispiele für Patente auf konventionelle Pflanzen

Die folgenden vier Beispiele zeigen aktuelle Fälle, in denen Keine Patente auf Saatgut! die Rücknahme der bereits erteilten Patente forderte und die Einspruchsverfahren noch laufen. Weitere beispielhafte Fälle aus den vergangenen 20 Jahren finden sich hier.

Braugerste

Die Brauereikonzerne Carlsberg und Heineken ließen sich 2016 vom Europäischen Patentamt eine Braugerste aus konventioneller Züchtung patentieren. Durch eine zufällige Mutation sollen die Gerstenkörner besser zum Bierbrauen geeignet sein und das Bier seinen frischen Geschmack länger bewahren. Die drei Patente umfassen die Gerstenpflanzen, deren Verwendung im Brauverfahren sowie das daraus gebraute Bier. Dem Bündnis Keine Patente auf Saatgut! gelang es, mit Einsprüchen und einer Kampagne gegen „Bier-Patente“, den Nutzungsbereich eines Patents einzuschränken, ein weiteres wurde zurückgezogen, über das dritte wird weiter verhandelt. 2023 bekam Carlsberg in den USA ein Patent auf eine Braugerste zugesprochen, bei der sich durch eine zufällige Mutation die Stärkezusammensetzung so geändert hatte, dass das Bierbrauen einfacher wird.

Mehr Infos und Links zu allen Dokumenten

Buschige Melonen

Die BASF-Tochter Nunhems hat im April 2021 ein europäisches Patent auf Wassermelonen aus konventioneller Zucht erhalten. Patentiert wurden die Pflanzen, das Saatgut und die Früchte. Die Pflanzen haben einen buschigen Wuchs, wodurch sie weniger Anbaufläche benötigen. Die für den Wuchs verantwortliche genetische Veranlagung entstand zufällig und wurde zufällig in einem Kleingarten entdeckt. Nunhems hat die Pflanzen mit gängigen Methoden so weiter gezüchtet, dass deren Früchte keine Kerne enthalten. Mit dem Patent stellt das Unternehmen sicher, dass niemand anderes zufällig entdeckte buschige Wassermelonen züchterisch bearbeiten und auf den Markt bringen kann.

Mehr Infos und Links zu allen Dokumenten

Virusresitente Tomaten

Das Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) wurde erstmals 2015 in Jordanien und Israel beschrieben, hat sich seitdem rasant ausgebreitet und befällt vor allem Tomaten und Paprika. 2024 erteilte das EPA dem französischen Saatgutkonzern Vilmorin ein Patent, das ihm die Exklusivrechte an sämtlichen Tomatenpflanzen mit Toleranz/Resistenz gegen ToBRFV zuspricht. Vilmorin hatte seine resistenten Tomaten rein konventionell aus Zuchtlinien in der betroffenen Region entwickelt, die dem Virus widerstanden. Resistenzen gegen ToBRFV kommen in wilden Verwandten von domestizierten Tomaten vor, aber auch in verschiedenen kommerziell genutzten Sorten. Über 40 Züchter*innen und Organisationen haben im Mai 2025 Einspruch gegen das Patent eingelegt, die Verhandlung steht noch aus.

Dabei ist das Vilmorinpatent nicht das einzige. Inzwischen seien mehr als 20 internationale Patentanmeldungen zu den genetischen Ressourcen veröffentlicht worden, die benötigt werden, um Pflanzen mit Resistenz gegen ToBRFV zu züchten, schrieb Keine Patente auf Saatgut!: „Es kursieren bereits Informationen, nach denen die Patentinhaber*innen für Zugang zum Züchtungsmaterial zwischen 50.000 € bis 200.000 € verlangen“.

Mehr Infos und Links zu allen Dokumenten

Kältetoleranter Mais

2022 hat das Europäische Patentamt dem deutschen Saatgutkonzern KWS ein Patent auf einen kältetoleranten Mais erteilt. Die KWS entdeckte den Mais in bereits vorhandenen Populationen, von denen bekannt war, dass sie unter kälteren klimatischen Bedingungen wie in Nordeuropa angebaut werden können. Das Unternehmen identifizierte Markergene, die dazu verwendet werden können, um Mais mit den gewünschten Eigenschaften zu selektieren. Im Patentantrag erwähnte es auch Crispr/Cas als gentechnisches Verfahren, obwohl dieseses nicht eingesetzt wurde, um den Mais zu züchten. Das Patent umfasst auch alle mit diesen Genvarianten in Zukunft gezüchteten Maispflanzen. Das bedeutet, das traditionelle Züchter*innen die vorhandenen kältetoleranten Maissorten mit dieser Genvariante nicht mehr benutzen dürfen. Den Einspruch gegen das Patent hat das EPA zurückgewiesen, die Beschwerde dagegen läuft noch.

Mehr Infos und Links zu allen Dokumenten

Patente auf neue gentechnische Verfahren

Mit den neuen gentechnischen Verfahren (NGT) hat sich die Patentproblematik nochmal verschärft. Da sind zum einen die Patente auf die Verfahren selbst. Zwischen den Teams, die Crispr/Cas 2012 unabhängig voneinander entwickelt haben, tobt immer noch eine patentrechtliche Auseinandersetzung. Hinzu kommen noch Tausende von Patenten zu technischen Weiterentwicklungen von Crispr/Cas. Davon entfallen laut einer Studie des Schweizer Dokumentationszentrums SCBT-Centredoc 1.387 Patentfamilien auf gv-Pflanzen. Die meisten davon hält das Unternehmen Corteva. Das deckt sich mit einer Recherche der österreichischen Umweltorganisation Global 2000. Ihr zufolge hatte Corteva 2022 rund 1.430 Patente auf NGT-Pflanzen angemeldet, Bayer 119. Beide Firmen haben auch Lizenzabkommen mit den Instituten abgeschlossen, die die neuen Technologien entwickelt haben und die meisten Grundlagenpatente besitzen. Inzwischen bieten große Konzerne bereits Lizenzierungsplattformen an. Dort können sich Züchter*innen eintragen und zahlen, wenn sie mit Sorten arbeiten, die unter Patente des Unternehmens fallen. Auf Swissinfo erklärt der Schweizer Patentanwalt Michael Kock: „Wenn ein Saatgut von acht bis zehn Patenten abgedeckt wird, wird es für Züchter*innen oder Bauern/Bäuerinnen sehr schwierig, mit all den verschiedenen Patentinhaber*innen Lizenzgebühren auszuhandeln." Die Züchter:innen müssten sich mehrere Lizenzen sichern, um ihre neue Sorte zu vermarkten, was kompliziert und teuer werde, da sie einen Teil des Umsatzes an die Patentinhaber*in zahlen müssten.

Infodienst: Streit um Crispr-Patente: Wer bekommt die Milliarden? (02.04.2022)

SCBT-Centredoc: CRISPR technology: Patent & License landscapes (05.02.2024

Global 2000: Exposed - How biotech giants use patents and new GMOs to control the future of food (Oktober 2022)

Patente und die NGT-Verordnung der EU-Kommission

Die EU-Kommission hatte im Sommer 2023 einen Verordnungsvorschlag vorgelegt, der die meisten mit NGT hergestellten Pflanzen aus dem Gentechnikrecht herausnehmen würde. Das sollte es vor allem kleinen und mittleren Saatgutunternehmen erleichtern, NGT-Pflanzen auf den Markt zu bringen. Zu Patenten gab der Vorschlag lediglich vor, dass die Kommission später einen Bericht vorlegen sollte, wie sich der Markt entwickelt habe. Inzwischen befindet sich der Vorschlag im Trilog-Verfahren, in dem Kommission, Europaparlament und Mitgliedstaaten mit ihren jeweiligen Verhandlungspositionen einen Kompromiss finden müssen. Während Kommission und Mitgliedsstaaten keinen großen Regelungsbedarf sehen, will das Europaparlament Patente auf NGT weitgehend verbieten, allerdings mit rechtlich umstrittenen Formulierungen. Eine Einigung war im Sommer 2025 noch nicht in Sicht, da für eine rechtssichere Regelung auch die Biopatente-Richtlinie von 1998 geändert werden müsste und dass womöglich die NGT-Gesetzgebung verzögern würde.

In einer gemeinsamen Stellungnahme haben Verbände aus konventioneller und ökologischer Landwirtschaft, Züchtung und Kirchen gefordert, Patente auf biologisches Material zur Pflanzenzüchtung endlich wirksam und rechtssicher einzuschränken. Darin heißt es:“ Das ´Open Source – System´ Sortenschutz wird geschwächt und läuft Gefahr, zu kollabieren. Besonders kleine und mittlere Pflanzenzuchtunternehmen (KMU) werden geschwächt, auch weil schon die Recherchen zu möglichen Patent-Problematiken sehr aufwändig und kostenintensiv sind“. Die Verbände schlagen vor, EU-weit auszuschließen, dass Produkte aus Zufallsmutagenese patentiert werden können. Eine beispielhafte Regelung findet sich bereits im österreichischen Patentgesetz. Ferner sollte in der Biopatentrichtlinie 98/44 eine „volle Züchterausnahme“ eingerichtet werden. Ein Vorschlag dazu liegt bereits vor, zusammen mit einem ausführlichen Gutachten des Berliner Rechtsprofessors Axel Metzger. Beide Rechtsänderungen sollten auch in das Europäische Patentübereinkommen übernommen werden.

NGT-freundliche Organisationen wie ÖkoProg oder We Planet dagegen halten eine Ausgestaltung der bestehenden Lizenzplattformen für ausreichend und lehnen Eingriffe ins Patentrecht ab.

Patente auf Tiere: Verstoß gegen die Ethik

Im Mai 1992 erteilte das EPA das erste Patent auf ein Säugetier. Die sogenannte Krebs-Maus war so manipuliert worden, dass sie besonders leicht Tumore bekam und wird seither in der Forschung als Versuchstier eingesetzt. In den 30 darauffolgenden Jahren hat das EPA über 2.000 Patente auf Tiere erteilt. Die meisten betreffen gentechnisch veränderte Versuchstiere, aber auch einzelne Patente auf Lachse, Schweine oder Kühe sind darunter. Parallel dazu stieg die Zahl der gentechnisch veränderten Versuchstiere bis 2015 allein in Deutschland auf über eine Million an, um seither wieder abzunehmen. Sie lag 2023 allein in Deutschland nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung bei 738.000 Tieren. Hinzu kommen rund eine Million gentechnisch veränderte Tiere, die zwar gezüchtet, aber nicht verwendet und ohne Tierversuch getötet wurden. Für die gentechnikkritische Organisation Testbiotech sind Patentanträge auf gentechnisch veränderte Tiere deshalb „ein deutliches Zeichen dafür, dass Konzerne und Investor*innen bereit sind, aus Tierleid ein Geschäft zu machen“.

Unter den Patentanmeldern finden sich neben Konzernen wie Hoffmann-La Roche, Pfizer, Novartis oder spezialisierten Firmen wie Recombinetics und Intrexon auch Forschungseinrichtungen, die vom deutschen Steuerzahler finanziert werden: Die Max-Planck-Gesellschaft etwa hält ein Patent auf Primaten, die an Parkinson-ähnlichen Symptomen leiden sollen. Im Zusammenhang mit den neuen gentechnischen Verfahren werden vermehrt Patente auf gentechnisch veränderte Nutztiere angemeldet. Auch deren Zucht ist mit massivem Tierleid verbunden. Diese Tiere sollen etwa mehr Milch geben, schneller wachsen oder an die Bedingungen der industriellen Massentierhaltung angepasst werden. Mehr dazu steht im Grundlagentext Tiere

Testbiotech: Gentechnik, Patente und die Tierversuchsindustrie (Mai 2017)